【三日日】

《いざや、五丈原!》

日本には土井晩翠が作詞した『星落秋風五丈原』という歌がある。

祁山悲愁の風更けて 陣雲暗し五丈原

零露の文は繁くして 草枯れ馬は肥ゆれども

蜀軍の旗光無く 鼓角の音も今しづか

丞相病あつかりき 丞相病あつかりき

夢寐に忘れぬ先王の いまわの御こと畏みて

心を焦がし身をつくす 暴露のつとめ幾とせか

今落葉の雨の音 大樹ひとたび倒れなば

漢室の運はたいかに 丞相病あつかりき

歌はこんな調子で5、6番まで続くが、「丞相」とは言わずと知れた諸葛亮孔明のことで、歌の意味は―――、

重い病に倒れた孔明が率いる蜀軍は、いまや秋風にさらされ旗は弱々しくなびき、戦の合図となる鼓や角笛の音も鳴らずに静まりかえっている。

今は亡き先王(劉備玄徳)の遺言は夢にも忘れたことはないが、孔明が死んでしまったら、いったい漢王室の行く末はどうなってしまうのだろうか。

けっして死ぬことはできないのだ!

とまあこんな感じだろうが、結局孔明はそこ五丈原で命が尽きてしまう。

吉川栄治の『三国志』では、それを『天命』と言っていたと記憶するが、孔明様にとっては死んでも死にきれない心境であったろう。

その終焉の地こそ「五丈原」なのだ!

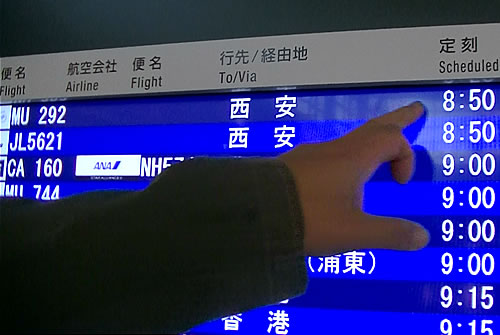

朝8時45分ロビー集合。

はちぶんのわがままで同行することになった地元の青年たちも、きっといい迷惑に感じていることだろう。

養蜂事情の視察なので、さすがに気が引けたはちぶんは、

「五丈原方面で、何か養蜂と関係する場所はないですか?」

と聞いてみた。

「ひとつだけあります」

(それだ!)

と総一郎さんの顔を見つめれば、

「アカシアが咲く場所と重なります。でも今は時季を過ぎました」

はちぶんはしゅんとしたまま車に乗り込んだ。

車の中で驚いたのは、地元の運転手さんは五丈原という地名は有名なので知っているが、孔明様のことは知らないということだった。

(なんだ君たちはもぐりか!)

とよほど言いたかったがやめておいた。

果たして国道045号線を西に2時間ほど車からの景色を眺めていると、「蔡家坡」というインターチェンジで降りて南進し、いよいよ五丈原のある「五星村」と書かれた鳥居のような門をくぐった。

「五星村」とは珍しい地名だが、実は孔明様が死ぬとき5つの星が空から降ってきたという言い伝えがある。

土井晩翠の『五丈原』のタイトルにも『星落(ほしおつ)』とあるのも、もしかしたらこの逸話も関係しているのかも知れない。

やはり現地に来てみないと分からないものだ。

そこからアカシアが生い茂る険しい山道をぐんぐん上り、ついに五丈原の駐車場に到着した。

「ここが……、ここが……!」

はちぶんはものすごく嬉しかったが、先ほどから尿意をもよおしていた。

「ひとまず感激する前にトイレを探さねば!」

そうして見つけたトイレに入ったら……、

そこには文字をもってしてとうてい書くことを躊躇してしまうおぞましい光景がっ!

中国の公衆便所特有の細長く溝があるだけの便器のようなものに……

…………、

いや、やはり食事中の方もいるかもしれないので書くのはやめておこう。

目をつむって小の方を足して、逃げ出すように飛び出した。

するとそこに待ち構えていたのはトイレの管理人のおばさんだった。

訳の分からない中国語を並べて、どうやら

「金を払え!」

と言っているようだ。

(あんなモノを見せられた上に金を払えというのか!)

しかもいくら払ってよいか分からない。

財布の中には日本を出る時に両替した100元札が入っているだけだった。

ちなみに1元が18円の換算だったから100元といえば2000円近くの価値がある。

たかが小便一回にそれはあんまりだ!

そこへノッポさんが助っ人に来てくれた。(頼りになるのう~!)

「5角だそうです」

1角は1元の10分の1だから、5角といえば日本円に換算して約9円。

(そんな細かい金もっとらん!)

そこは優しいノッポさんが立て替えてくれた。

気を取り直して、はちぶんは念願の五丈原に立ち、そこから見える景色を一望した。

ここに来る前のイメージは、名称に「原」の字が付くことから、ただだだっ広い草原のような場所のように思っていた。

ところが実際来てみると、そこは切り立った崖の上にある

まさに城塞だ!!

「さすがは孔明様!

こんな場所に陣を敷いたとあっては、さすがの魏の司馬懿(しばい)は手も足も出せなかったに違いあるまい!!」

と感嘆の声を漏らさずにいられない。

そもそも五丈原の「五丈」とは、切り立った山の高さを表しているのだそうだ。

日本で1丈は約3・03メートルだが、もともと古代中国では人の身長を表すのに使われていた単位だそうだ。

それにしても5丈といっても3×5で15メートル。

実際はもっと高いはずである。

後で調べてみるとその標高差は120メートルということだった。

そこは中国人の大ざっぱな性格があらわれていると総一郎さんは笑っていたが、ちなみに「原」とは「台地」の意味で、はちぶんの認識が根本的に間違っていたことを思い知らされた。

やはり現地に来てみなければ分からないものである。