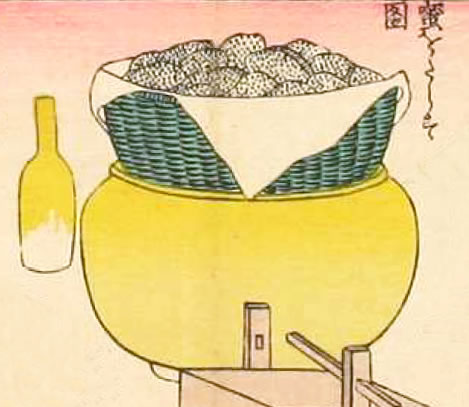

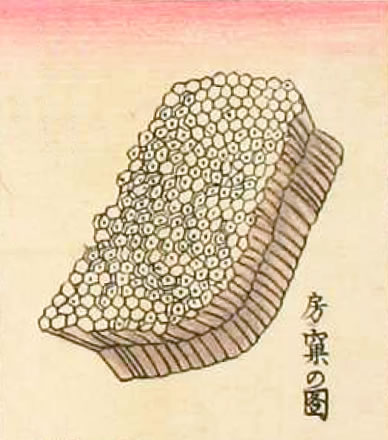

昔から焼酎の中に生きたままのスズメバチを入れて焼酎漬けを作りますが、果たしてそれは何に効くのでしょうか?

よく言われるのは、塗れば打ち身や捻挫、あるいは虫刺されとか肩こりにも良く、飲めば血流を良くするそうです。

また、ある研究では、スズメバチの毒の中には心臓の不整脈症に効く物質が含まれていることが分かったといいますが、論より証拠、果たして本当かどうか試してみることにしました。

とはいっても身近に打ち身や捻挫をしている人がいませんでしたので、肩こりが治るか検証してみることにしました。

毎日PCとにらめっこをしているはちぶんは、慢性の肩こりなのだ!

写真の雀蜂焼酎漬けは5年もの、ティッシュに沁みこませて首筋から肩にかけて塗ってみました。

と。。。。

シップを貼った時のような爽快感はありませんが、数分経つとなんだか少し肩が楽になったように感じました。

効いたのか効かなかったのかよく判りませんが(笑)、毎日塗れば効果がわかるのではないかと思います。

これからも思い出したら塗ってみよう。。。っと。