『教草(おしえぐさ)』ってご存知ですか?

これは彩色木版で、明治初頭に博物局から発行された書物です。

博物局というのは現在の東京国立博物館のことですね。

そこには江戸時代の日本の代表的な産物や産業を取り上げ、その製造過程を図解しています。

もともとは初等教育用の教材だったようですが、明治6年に開催されたオーストリア・ウィーン万国博覧会に出品するにあたり、全国から収集した伝統的な産業技術について、絵図資料として編集されたのでした。

中を見ますと、「稲米一覧」にはじまり「養蚕一覧」、「製茶」や「畳」、「こんにゃく」「豆腐」など、日本が世界に誇る30種の産物が取り上げられています。

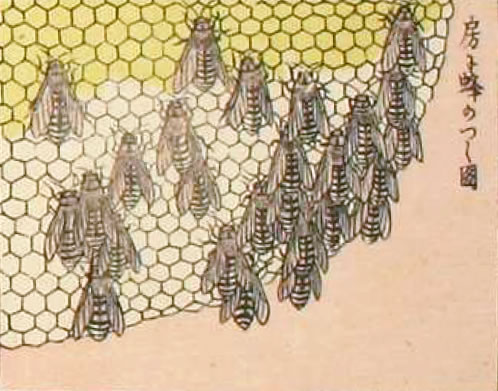

その中で、24番目に紹介されているのが「蜂蜜一覧」なのです!

そこに描かれる江戸時代の養蜂に、温故知新ではありませんが、学ぶことも沢山あります。

もっともまだ西洋式の養蜂はありませんでしたので和蜂の養蜂ですが、今日からシリーズで「教草・蜂蜜一覧」に書かれている内容をご紹介していこうと思います。

第1回は「教草・第24・蜂蜜一覧」冒頭部分です。

「深山大木の朽ち穴、または岩石の間に巣営し、獲る者稀に、その蜜を得るをあり。これも山蜜という。至って上品なりといえども、取買するに足らず。」

やはり蜂蜜は、当時から貴重な物だったのですね。

「園養のものはその初め、野生のものを捕ってきて家で養い、これより集めたるを家蜜という。通常の蜂蜜はこれなり。」

家で採取された蜂蜜を「家蜜」っていったんですね!

そして次に書かれているのは養蜂する際の巣箱についてです。

「石州では、はじめ山中の大樹に巣を営しても「ラッポ」といって、藁など丸く編んだ物に砂糖など入れ、その処に釣り置けば役蜂この中に集まり、持ち帰って家の外に養う。」

石州とは島根県のあたりでしょうか?

「働きバチ」を「役蜂」とはなかなかの言い回しですね。

それにしても砂糖でミツバチをおびき寄せたのですね!(笑)

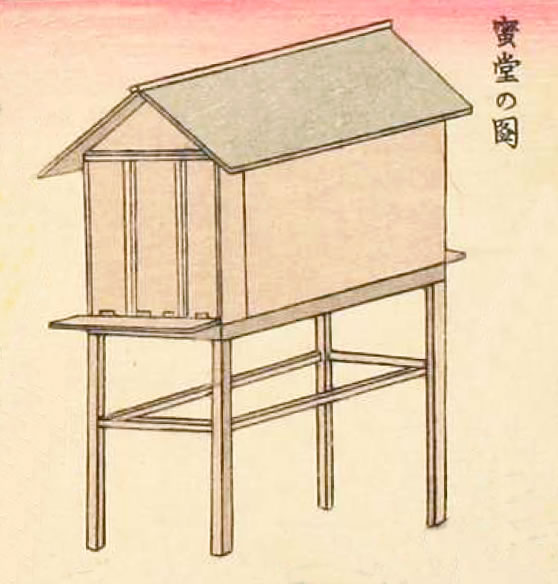

「紀州にて養う箱は図の如し。杉の四方板のその外部は削って、内部は挽きさいたままのものにて製し、その前後を揚戸にて戸の下に蜂の出入する小穴を穿ち、底板は前後1寸ほど縁を出し、蜂の棲み止まるる便を。」

紀州は和歌山県のあたりでしょうか。

丁寧に巣箱の作り方まで書いています。

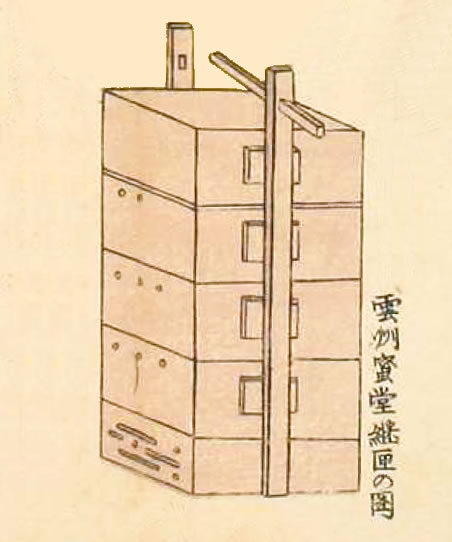

「雲州にては同大の箱をいくつも作っておき、蜂の巣(房)のかさにも従い、これを重ね置き、これを継箱という。また風雨の内に入るを防ぐために前は低く後ろは高い4柱の台を作り、その上に箱を据え置く。あるいはまた台を用いて人家の軒下や樹陰などに釣って養う。」

雲州は出雲の別称ですので島根県でしょう。山陰地方は養蜂が盛んだったんですね!

西洋式養蜂でも巣箱を重ねますが、このときすでに「継箱」というのがあったんですね!

「野州にては樽をムシロにて巻き軒下へ横につり、その内に養う。」

野州は下野のことですから栃木県のあたりでしょう。

日本の地方地方によって、いろいろな養蜂の仕方があったのですね!

な、なんか知らないことばかりで感動で~す!!

「蜂の種類に至っては、各地同じではない。今、その1、2を挙げる。信州木曽の産は全身灰黄色なり。これを「ヘボ」という。また黄斑紋の物あり、「トラバチ」という。」

信州が出てきました!木曽ですが。。。

蜂の子をヘボと呼ぶのはここから来ているのですね!

「薩摩の産は性質が至って温和。同州日置郡の産は茶褐色にして大きさ3、4分なり。」

今度は薩摩です。九州鹿児島のミツバチは温和なんですね!

地域によってミツバチの性格も違うなんて。。。

「雲州の産は形状は薩摩産のものと同じで性質は温和にして人に親しむ。これを「キンバチ」という。また雲州には「ヤマミツバチ」「クマミツバチ」の二種あり。性質は鋭にして養い難し。」

また雲州が出てきましたね。

金蜂なんてどんなミツバチかしらん?

それに山ミツバチに熊ミツバチと、みな聞き慣れない名前ですが、「鋭にして養い難し」ですからアシナガバチとかクマバチの類ではないでしょうか?

〒382-0082 長野県須坂市大字須坂222-3

記事一覧

教草・第24「蜂蜜一覧」で紹介されている和蜂の養蜂(1)

Copyright (C) 2011- Suzuki Bee Keeping All Rights Reserved.